重症黄疸などを防ぐ新生児の管理法

「完全母乳哺育」の問題点とともに |

|

久保田史郎・佐野正敏

久保田産婦人科医院(福岡市) |

|

| ●はじめに |

| 1970年代前半に発展途上国の栄養失調の子供達に寄せられた粉ミルクは、期待とは逆に、不衛生な水のため下痢と脱水症で多くの子供の命を奪う結果となった。そのため、WHO/UNICEFは74年から母乳推進運動を始め、89年には「母乳育児を成功させるための10カ条(表1)」を発表した。米国では90年から母乳哺育推進運動が広がり、わが国でも93年から厚生省がこの運動の後援を始めたが、母乳哺育推進運動が広がるにつれ弊害も浮上した。 |

| 最も大きな弊害のひとつは重症黄疸の増加。90年ごろの米国では重症黄疸や核黄疸はほとんど過去の問題となっていた。なぜなら60年代から黄疸の原因究明と治療法や予防法の開発が進んだ結果、重症黄疸がほとんどなくなっていたからである。ところがその米国で再び重症黄疸が登場し、後遺症としての核黄疸や聴力障害等も話題となってきた1,2)。最近の米国の学会誌では、重症黄疸と最も相関する因子は母乳哺育/早期退院/90年以降の出産。もともと米国の児の生理的黄疸は東洋人ほど強くならず、既に感作された血液型不適合妊娠等でない限り生後3日目の退院に何ら問題はなかった。生理的黄疸とは、出生後に胎児期の赤血球の主体であるヘモグロビンFをヘモグロビンAに置換する時に血中に増加する間接ビリルビンを示し、通常は生後5〜6日目にピークとなりその後衰退する。因みに、新生児の血中総ビリルビン値の上限は米国では13mg/dl3)、わが国では18mg/dl4)であり、生理的黄疸の重症化の原因には人種差、母乳栄養、頭血腫などが挙げられていた。 |

| ところが当院では、1990年以降重症黄疸の児がいなくなった。その理由は、保温と超早期経口栄養法にある。以下に当院の新生児管理法の特徴、重症黄疸が激減した理由、完全母乳哺育の問題点について述べる。 |

表 1 母乳育児を成功させるための10カ条

| WHO・UNICEF共同声明(1989年3月) |

| 1. |

母乳育児の方針をすべての医療にかかわっている人に、常に知らせること。 |

| 2. |

全ての医療従事者に母乳育児をするために必要な知識と技術を教えること。 |

| 3. |

すべての妊婦に母乳育児のよい点とその方法をよく知らせること。 *1 |

| 4. |

母親が分娩後、30分以内に母乳を飲ませられるように援助すること。 |

| 5. |

母親に授乳の指導を十分にし、もし、赤ちゃんから離れることがあっても母乳の分泌を維持する方法を教えてあげること。 |

| 6. |

医学的な必要が無いのに母乳以外のもの、水分、糖水、人工乳を与えないこと。*2 |

| 7. |

母子同室にすること。赤ちゃんと母親が一日中24時間、一緒にいられるようにすること。 |

| 8. |

赤ちゃんが欲しがるときに、欲しがるままの授乳をすすめること。 |

| 9. |

母乳を飲んでいる赤ちゃんにゴムの乳首やおしゃぶりを与えないこと。 |

| 10. |

母乳育児のために支援のグループをつくって援助し、退院する母親に、このようなグループを紹介すること。 |

|

|

| *1 |

母乳育児の良い点のみ知らせよ、とある。新生児哺育も医療の一つであり、母親や家族に対し母乳育児にした場合の利点と弊害の情報を公開し、説明と同意(informed

consent)が必要である。 |

| *2 |

すべての新生児に、水分、糖水、人工乳をいっさい与えてはいけないと受け止められている。医学的には、脱水、低血糖症、重症黄疸などの予防は必要。 |

|

|

|

|

| ●当院での新生児管理法 |

| 1.保温 |

| 分娩直後の児は、可及的に32℃〜34℃に保温した保育器に収容し、その後保育器の温度を30℃に下げ、2時間後に新生児室(25℃)に収容する。 |

| 2.超早期経口栄養法 |

| 生後1時間目にビタミンK2シロップと糖水10ml/kgを経口させ、その後数日間は3時間毎に直接母乳を与え、母乳の不足分を人工乳で補う。 |

| 3.退院後の児の栄養指導 |

| 当院でも母乳哺育を推進しているが、母親学級や退院指導を通じて母乳哺育の利点と欠点を説明し、母乳分泌不足の場合は人工乳を追加するように指導している。当院の1ヵ月検診時における母乳/人工乳の比(表2)は、母乳不足に対して児が飲んだ人工乳追加の割合。各群の生後1ヶ月目の体重増加はいずれも1日平均40g前後であり、完全母乳群以外の4群の児は、母乳不足を人工乳を飲む事で見事にカバーしている。 |

|

|

| ●重症黄疸が激減した理由 |

| 新生児管理法から見て、他施設との相違点は保温と超早期経口栄養法。それでは、保温と超早期経口栄養法で何が変わったのだろうか。 |

| 1.保温による新生児末梢循環の改善 |

| 現代の分娩室は大人が快適な約25℃前後に空調されている。しかし、この室温はいままで37.5〜38℃の子宮内にいた児には寒すぎる。そのため、出産直後の児は体表面から熱の喪失を防ぐため皮膚の末梢血管を収縮させる。これが分娩直後の児が手足を縮め皮膚を青白くさせている理由。この末梢血管の収縮は皮膚のみならず全身の末梢臓器に及ぶ。分娩直後の哺乳障害は消化管の血管収縮が原因。この現象は超音波断層法による糖水/ミルクの胃内停留時間の延長や上腸管膜動脈の血流速度の遅延として観察されている5)。よって通常温度で管理した児に出生後早期に糖水やミルクを与えても消化吸収せず嘔吐する(初期嘔吐)。新生児の中枢および末梢の深部体温の研究6,7)から、この末梢血管の収縮は6〜8時間も持続するが、出生後に直ちに32〜34℃の保育器に収容すると、持続的な血管収縮は数10分以内に解消する。保育器の中では、数分から数10分後には児の皮膚はピンクになり、手足の運動が増え、指しゃぶりを始める。当院では出生後1時間目から糖水を開始しているが、初期嘔吐はなく胎便排出時間も短縮した。胎便排出時間の短縮は胎便中のビリルビン再吸収の減少に繋がる。 |

| 2.第1生日におけるカロリー摂取量の増加 |

| 超早期経口栄養法では、第1生日における児の経口摂取量は80ml/kgで、カロリー摂取量は5%糖水1回と人工乳(0.67Kcal/ml)7回の計49Kcal/kg。しかし通常の管理では、初期嘔吐がなくなる生後7〜8時間目から糖水/ミルクを経口させることが多く、人工乳5回ではカロリー摂取量は約35Kcal/kg。しかも実際は第1生日の哺乳量を1回20mlとしている施設が多く、その場合第1生日のカロリー摂取量は約20〜30Kcal/kgとなる。 |

| 表3に小児科学の教科書から引用した新生児の必要カロリーを示した8)。当院の86年〜95年までの哺育では、体重別ではなく一律に20ml/回を経口させていたが、97年からは、児の黄疸の重症化と摂取カロリーとの相関に気付き、経口摂取量を10ml/kgに、2000年からは生後2日間のみ未熟児用ミルク(0.8Kcal/ml)とした。その結果、第1生日のカロリー摂取量は、96年以前では約30〜40Kcal/kg、97年からは約40〜50Kcal/kg、2000年からは約50〜60Kcal/kgへと増量した。また、第4生日では約90Kcal/kg、退院時には約110Kcal/kgのカロリー摂取量がある。その結果、第5生日の児の血中総ビリルビン値の平均は、それぞれ8.6±2.6mg/dl、7.2±2.0mg/dl、5.7mg/dlと低下した。当院では90年以降に約5000例が誕生したが、光線療法を受けたのは血液型不適合妊娠(Rh-D-)による新生児溶血性貧血のわずか1例である。黄疸の重症化を予防するためには、第一生日のカロリー摂取量が基礎代謝量(50Kcak/kg)を満たし、かつ、その後も順調にカロリー摂取量が増加することが必要である。 |

| 表3 新生児のエネルギー必要量 |

| (Kcal/kg/日) |

| 基礎代謝 ・・・・・・ |

|

50 |

| 身体運動 |

|

15 |

| 体温調節 |

|

10 |

| specific dynamic action |

|

8 |

| 便・尿中喪失 |

|

12 |

| 発育 |

|

25 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 合計 |

120Kcal/kg/日 |

|

|

|

| 3.低栄養状態が黄疸を重症化させる理由 |

| 低栄養状態による黄疸の重症化に関して教科書は次のように述べている。すなわち低栄養状態では、(1)ヘモグロビン分解酵素の働きが強くなりビリルビン産生が増加する、(2)血中の遊離脂肪酸が高値となり肝臓でのビリルビンの抱合を障害する、(3)経口摂取量の減少のため腸の蠕動運動が低下し胎便排泄が遅れビリルビンが再吸収される、と。 |

| 完全母乳哺育では、第1生日の児はどれくらいのカロリーを摂取できるのであろうか。一般に、出産後1日目の母乳(約0.7Kcal/ml)分泌量は、初産婦で最大30ml/日、経産婦で最大50ml/日であり、ほとんどの褥婦は測定できないほど少ない9)。完全母乳栄養を実行している施設に重症黄疸の児が多いのは、児の栄養不足のためである。 |

| ●完全母乳哺育の問題点 |

| 当院は母乳哺育には賛成であるが完全母乳哺育には反対している。以下に反対の要点を簡潔に述べる。 |

| (1)完全母乳を薦めるクループは母乳の利点のみを強調し、弊害について説明しない。 |

| (2)完全母乳哺育の弊害とは、 |

| 1)出産後数日間は母乳分泌量が少なく、児の必要最低限である基礎代謝量に見合う栄養が確保できない。 |

| 2)母乳分泌には個人差があり、出産以降もずっと母乳分泌が不十分な母親がいる。 |

| 3)児の栄養不足は短期的には低血糖症(図1)、重症黄疸(図2)、ビタミンK欠乏性出血症10)などの原因となるが、長期的には身体や脳の発育障害などをもたらす。 |

| (3)母乳哺育推進運動について |

| 1)母親の乳首以外の物を与えると母乳を吸わなくなるとの理由で、出生直後から児に糖水や人工乳を与えることを禁止しているため児の生理的黄疸が重症化しやすく、退院後も高ビリルビン血症が長期間持続したり、体重増加不良の児が出現する。 |

| 2)厚生労働省はビタミンK欠乏性出血症の予防のため分娩後のビタミンK2シロップの経口投与を推奨しているが、完全母乳哺育では上記の理由で、その投与まで中止しているところがある。 |

| 3)ともすれば母乳分泌不足を母親の責任とし母親の育児不安を増強させることがある。 |

|

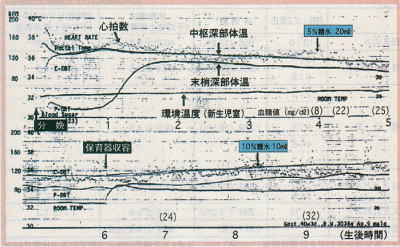

| 図1 体温調節に異常を生じた無症候群性低血糖症の一例 |

|

| 症例は妊娠40週3日、経膣自然分娩にて生まれた3036g、一分後アプガースコア9点の男児。通常の室温管理中に中枢深部体温と末梢深部体温の平行した持続的な下降を認めた。このような下降は中枢神経支配が欠落した無脳児にみられる。異常に気づいた時点で血糖値を測定、8mg/dLと低値であった。その後、糖水の投与と保温で回復し、さいわい何ら後遺症は残さなかった。分娩直後から保温と超早期経口栄養法を行っていれば、低血糖症が未然に防げたと反省させられた。 |

|

|

| ●まとめ |

| わが国の周産期医療の進歩はめざましいが、発達障害児(脳性麻痺等を含む)の発生率まで減少しているのか、という問いかけに対する解答はない。発達障害とは脳性麻痺・精神遅滞・視覚/聴覚障害・学習障害などを意味するが、わが国の厚生省統計によれば、視覚/聴覚障害児の明らかな増加が認められ、育成医療給付決定件数も増加している11)。脳性麻痺を含む重度心身障害児の発生数は出生1,000人に対し1.0〜2.0人との報告が多いが、1993年の大阪府での報告では全発達障害児の発生数はその約10倍とのこと12)。すなわち、出生児の50人〜100人に1人が発達障害児と診断されたことになる。当院が所属する地区では、年間分娩数はこの10年間横ばいで年間約13.000名の新生児が生まれるが、障害児センターを初診する乳幼児(満6才まで)数は、1990年には376人(出生36人に1人)であったが、95年には413人(32人に1人)、2000年には480人(25人に1人)と増加している。そのうち、正常と診断された児の割合は約5%、ダウン症などの先天異常児や低出生体重児などは増加していない。 |

| 発達障害の原因は数多い。1)出生前の異常、2)分娩中の異常、3)新生児早期の異常、4)原因不明など。1996年の米国の報告13)では、分娩後(新生児早期)に原因がある障害児の発生が増加していると発表され、その中に多くの重症黄疸や低血糖症が多含まれていると推察している。わが国でも、重症黄疸による脳性麻痺の発生が依然として続き新生児期の医療訴訟の26%を占めている。 |

| 出生後数時間の保温で児の消化機能を改善させ、糖水や衛生的な人工乳の追加で、低血糖症・重症黄疸や新生児出血症などのリスクや発症そのものが軽減するならば、それは新生児や家族そして社会にとって歓迎すべきことではないか。わが国の衛生状態であれば、児が健康に育ち始めてから、各自の母乳の出方に応じて母乳育児を進めればよいのではないか。それとも出産直後から常時、血糖値/ビリルビン値/出血時間などを測定し、輸液や光線療法をしてまでも完全母乳哺育にするべきなのであろうか。 |

| 完全母乳運動は、この哺育法が一部ではなくすべての新生児に対して短期的および長期的に安全である、との結果をもとに推進されるべきではないか。なぜならこの運動によって被害を受ける犠牲者が、物も言えず反論もできない赤ちゃんだからである。 |

| ●お知らせ |

| 詳細なデータは当院のHP:「赤ちゃんと予防医学」に掲載中。 |

|

| 文献 |

1. Soskolne EL, et al. The effect of early

discharge and other factors on

readmission rates of newborns.

Arch Pediatr

Adolesc Med, 150: 373-379, 1996. |

2. Harris MC, et al. Developmental follow-up

of breastfed term and near-term

infants with marked hyperbilirubinemia.

Pediatr,

157: 1075-1080, 2001. |

3. Maisels MJ. Neonatal jaundice in Neonatology,

Pathophysiology and

management of the newborn, ed.

by GB Avery,

Lippincott Comp., Philadelphia,

1981. |

4. 山内芳忠. 新生児黄疸の諸問題-特に母乳栄養との関連性について-.

日本新生児学会雑

誌. 17(4): 486-497, 1981. |

5. 丸山憲一, 他. 生後24時間以内における低出生体重児の上腸間膜動脈血流速度の経時

的変化. 日本新生児学会雑誌. 34:

815-820,

1998. |

6. 久保田史郎,他.新生児における体温変動の観察.産婦人科治療

39(4):463-469,

1979. |

7. Kubota,S., et al.Homeothermal ajustment

in the immediate postdelivered

infant

monitored by continuous ans simultaneous

measurement of core and peripheral

body temperatures.Biol Neonate,

54:79-85,1988. |

8. 仁志田博司著. 新生児に必要な栄養量. 新生児学入門,

173-174, 医学書院, 東京,

1988. |

9. 合阪幸三, 他. 母児相関の乳汁分泌と産褥期における母体プロラクチン分泌動態に及ぼ

す影響. 日本産科婦人科学会誌,

37: 713-720,

1985. |

| 10. メディカル・トリビューン, 1996年12月9日 |

| 11. 母子保健の主なる統計, 2000. |

| 12. 岡本伸彦. 大阪府における発達障害児の疫学的検討.

NICU, 6: 1033-1039, 1993. |

| 13. 武久徹. 胎児仮死の臨床的評価と治療. 周産期医学,

27: , 1997. |

|

「この記事は朝日新聞社の許諾を得て転載したものです。

朝日新聞社と筆者である久保田史郎・佐野正敏両氏の著作権を侵害する一切の行為を禁止します。」 |

|

|

|

|

|